Caratteristiche

Con il termine Ignicoccus si indica un genere di microrganismi appartenente all’ampio dominio degli Archaea e al phylum dei Crenarchaeota. L’analisi del rRNA 16S ha reso possibile l’identificazione di tre specie: Ignicoccus hospitalis, Ignicoccus pacificus e Ignicoccus islandicus.

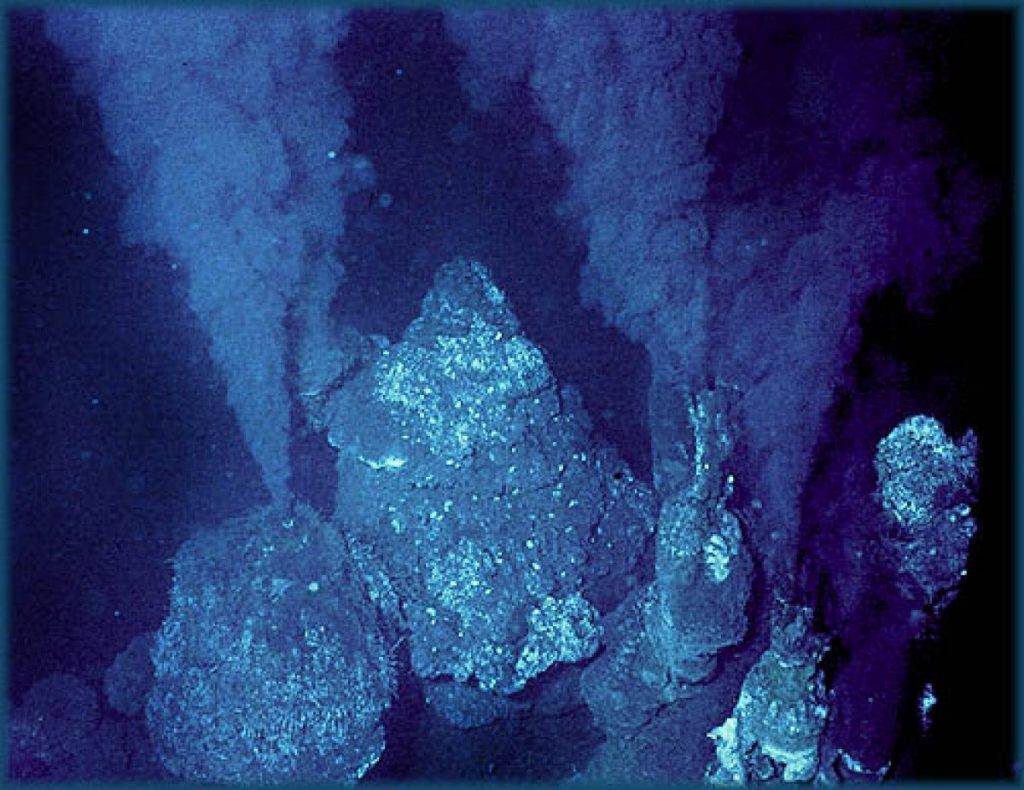

Si tratta di organismi ipertermofili ed anerobi obbligati, caratteristiche che li rendono capaci di vivere nelle sorgente idrotermali marine, da cui sono frequentemente isolati.

L’appellativo I. hospitalis, non è stato assegnato casualmente, ma riflette la capacità di questo microrganismo di ospitare un piccolo archea denominato Nanoarchaeum equitans (Fig.1). L’associazione tra N. equitans e I. hospitalis è particolarmente interessante perché è il primo, e finora l’unico, esempio noto di relazione parassitaria/simbiotica che coinvolge due Archaea, e due organismi ipertermofili.

Filogenesi

| Dominio | Archaea |

| Regno | Crenarchaeota |

| Phylum | Crenarchaeota |

| Classe | Thermoprotei |

| Ordine | Desulfurococcales |

| Famiglia | Desulfurococcaceae |

| Genere | Ignicoccus |

Genoma e metabolismo

Il genoma dei membri del genere Ignicoccus consiste in una singola molecola di DNA circolare, la cui composizione in G+C è diversa a seconda della specie. Recentemente è stato sequenziato il genoma di I. hospitalis, che con le sue dimensioni di appena 1.297.538 bp, risulta essere uno dei più piccoli oggi conosciuti.

Sotto il profilo metabolico, questi microrganismi possono essere classificati come autotrofi in quanto utilizzano l’anidride carbonica per sintetizzare molecole organiche. Il processo di fissazione della CO2, coinvolge ben 14 enzimi diversi, ed è noto come ciclo dicarbossilato/4-idrossibutirrato.

Volendo essere più precisi, questi organismi sono chemolitoautotrofi, ossia utilizzano l’idrogeno molecolare come donatore di elettroni e lo zolfo elementare come accettore; la riduzione di quest’ultimo porta alla produzione di acido solfidrico (H2S).

Immagini al microscopio

Le cellule di Ignicoccus sono morfologicamente riconducibili a sfere irregolari con diametro compreso tra 1 e 3 µm.

La presenza di nove appendici simili a flagelli, collocate ad un’estremità cellulare, conferisce a questi microrganismi la capacità di muoversi.

L’architettura cellulare è abbastanza simile nelle tre specie, e una caratteristica peculiare che distingue le cellule di Ignicoccus da tutti gli altri Archaea conosciuti è la loro insolita anatomia. Esse risultano prive di un involucro proteico (strato S) e sono invece circondate da un sistema a doppia membrana: una esterna (OCM), spessa circa 10 nm e simile a quella dei batteri Gram-negativi, ed una interna (citoplasmatica, IM),separate da uno spazio periplasmatico di larghezza variabile (da 20 a 400 nm) e contenente vescicole (Fig.2). Le due membrane differiscono notevolmente nella composizione lipidica: l’OCM è costituito esclusivamente da archaeolo, mentre nell’IM è presente anche il caldarchaeolo.

Recentemente è stata caratterizzata la proteina più abbondante nell’OCM di I.hospitalis, ossia Ihomp1(6,23 kDa), che forma complessi di pori oligomerici.

blu, OCM, e in arancione il citoplasma).

Ecologia

Questi microrganismi sono stati isolati per la prima volta dalle sorgenti idrotermali marine di Kolbeinsey Ridge nel nord dell’Islanda e al largo della costa del Messico (Fig.3). Prediligono temperature molte elevate per la crescita (70-98°C).

Metodi di identificazione

Poiché i membri del genere Ignicoccus sono ipertermofili ed anaerobi obbligati, non sorprende che le loro condizioni di crescita siano abbastanza complesse. Vengono coltivati in un mezzo liquido noto come ½ SME, una soluzione di acqua di mare sintetica che viene successivamente resa anaerobica. Alla temperatura ottimale di crescita (90°C) i microrganismi raggiungono tipicamente una densità cellulare di ~4×107 cellule/ml; tale valore aumenta notevolmente quando viene aggiunto estratto di lievito al mezzo di coltura.

Fonti

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2685547/

- https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Ignicoccus

- https://en.wikipedia.org/wiki/Ignicoccus

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC265621

- https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2017.01072/full

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216728/

Crediti immagini

- Immagine in evidenza: https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Ignicoccus

- Immagine 1: https://www.researchgate.net/figure/Nanoarchaeum-equitans-and-Ignicoccus-hospitalis-an-intimate-association-most-likely_fig4_236036803

- Immagine 2: https://www.frontiersin.org/files/Articles/256456/fmicb-08-01072-HTML-r1/image_m/fmicb-08-01072-g001.jpg

- Immagine 3: https://www.meteoweb.eu/2012/03/i-camini-idrotermali-fratture-oceaniche-in-aree-vulcanicamente-attive/124315/