Generalità

Gli antiaggreganti sono una classe di farmaci che agiscono, come suggerisce il nome, a livello dell’aggregazione piastrinica e rientrano perciò nella categoria degli antitrombotici.

Emostasi

In condizioni fisiologiche il sangue è mantenuto in uno stato fluido. Qualora si riscontri tuttavia un danno a livello della parete del vaso, interviene un processo di fondamentale importanza, definito emostasi. Questo evento è finemente regolato e permette di arrestare i sanguinamenti. Qualora ci sia una sua disregolazione, si può ricadere in due condizioni patologiche opposte: la trombosi e l’emorragia. Risulta perciò di particolare importanza capire quali siano i momenti che compongono questo processo, nell’ottica di comprendere il meccanismo d’azione dei farmaci deputati alla sua regolazione. L’emostasi riconosce delle fasi distinte: una fase di vasocostrizione, una definita emostasi primaria, una di emostasi secondaria ed infine una di fibrinolisi.

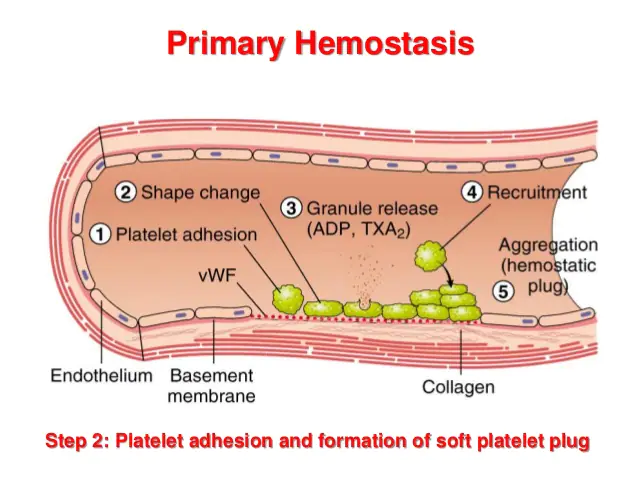

L’emostasi primaria (Fig. 1) è una fase caratterizzata dall’aggregazione piastrinica. Quando un vaso è danneggiato espone il collagene della matrice subendoteliale e il fattore di von Willebrand immobilizzato. Questi due substrati interagiscono con recettori piastrinici e ne permettono l’ancoraggio all’endotelio. A questo fenomeno fa seguito quello dell’attivazione piastrinica, processo amplificato dalle piastrine stesse che secernono sostanze in grado di reclutarne ed attivarne altre. L’attivazione piastrinica permette inoltre ad alcune glicoproteine, come la IIb/IIIa, di assumere una conformazione tale da poter legare il fibrinogeno. Questi eventi portano alla formazione del cosiddetto tappo piastrinico o trombo bianco. Tra le sostanze secrete dalle piastrine individuiamo:

- ADP: contenuta a livello dei granuli densi piastrinici e legantisi ai recettori P2Y1 e P2Y12

- Trombossano A2: derivato dell’acido Arachidonico mediante l’azione della ciclossigenasi piastrinica (COX-1)

- Serotonina: anche questa contenuta a livello dei granuli densi, contribuisce all’attivazione piastrinica e alla vasocostrizione

L’emostasi secondaria invece avviene contemporaneamente a quella primaria, ma vede come attori principali i fattori della coagulazione. Questi convergono, attraverso due vie, all’attivazione della protrombina, la quale converte il fibrinogeno solubile in fibrina insolubile che andrà a costituire una rete intorno al tappo piastrinico

Indicazioni e controindicazioni terapeutiche

Le indicazioni terapeutiche per l’utilizzo degli antiaggreganti hanno come obiettivo la prevenzione di eventi di tipo vascolare. Come già specificato, questa classe di farmaci rientra infatti tra gli antitrombotici. Se a livello del distretto venoso si utilizzano principalmente i farmaci anticoagulanti, nell’ambito arterioso invece si adoperano proprio gli antiaggreganti. Il rischio principale che comportano le condizioni di trombosi a carico del distretto arterioso è la minore capacità del sangue di nutrire alcune aree, determinando ischemia. Rientrano nello spettro di utilizzo degli antiaggreganti le condizioni cerebrovascolari come gli ictus o gli attacchi ischemici transitori, soprattutto nella loro prevenzione secondaria e qualora riconoscano un’origine non cardioembolica. In questi casi può essere talvolta indicata l’associazione di due farmaci antiaggreganti. Un ulteriore ambito di indicazione terapeutica all’utilizzo degli antiaggreganti è quello cardiologico: sia nella prevenzione secondaria dell’infarto miocardico, sia nell’angina instabile, sia nella ristenosi dopo interventi di angioplastica delle coronarie.

Meccanismo d’azione

Questi farmaci riconoscono diversi meccanismi di azione, che differiscono tra i vari composti. L’Aspirina, ad esempio, agisce bloccando l’enzima COX-1, prevenendo così la formazione del trombossano A2 il quale, come precedentemente menzionato, riconosce un ruolo di spiccata importanza nell’aggregazione piastrinica. I farmaci che agiscono invece sui recettori dell’ADP, come le tienopiridine e i nuovi antiaggreganti Ticagrelor e Cangrelor, prevengono l’aggregazione piastrinica legata a questo mediatore. La principale differenza tra le tienopiridine e i nuovi farmaci è legata al fatto che questi risultano direttamente attivi, non necessitando un meccanismo di attivazione epatica, e che inibiscono il recettore P2Y12 in maniera reversibile. Infine, gli inibitori della glicoproteina IIb/IIIa, come suggerisce il nome, agiscono a livello di questo recettore per prevenire l’aggregazione.

Principi attivi e farmacocinetica

I principi attivi facenti parte di questa categoria di farmaci sono:

- Acido acetilsalicilico (ASA): farmaco appartenente alla classe dei FANS (farmaci antiinfiammatori non steroidei), subisce un processo di coniugazione a livello epatico (glucuronazione) e viene poi escreto con le urine. L’azione dell’Aspirina sulla ciclossigenasi è irreversibile e dura per tutta la vita della piastrina (7-10 giorni).

- Tienopiridine: comprendono Ticlopidina, Clopidogrel e Prasugrel. Sono profarmaci e subiscono un processo di metabolizzazione epatica a carico del citocromo P450 (CYP 2C19). A causa della loro necessità di metabolizzazione, raggiungono il massimo effetto antiaggregante dopo 8-11 giorni.

- Inibitori della glicoproteina IIb/IIIa: tra questi abbiamo Abciximab, Eptifibatide, Tirofiban, vengono somministrati per via endovenosa. L’Abciximab è il frammento Fab di un anticorpo monoclonale umanizzato diretto contro la glicoproteina. Si differenzia rispetto agli altri due composti di questa classe poiché ha emivita plasmatica breve, emivita lunga quando legata a piastrine e manca di clearance renale. L’Eptifibatide è invece un peptide ciclico che inibisce il sito di legame del fibrinogeno sulla glicoproteina IIb/IIIa. Il Tirofiban infine è un non-peptide che ha azione simile a quella dell’Eptifibatide, trova impiego nell’angina instabile e nell’infarto miocardico.

- Nuovi antiaggreganti piastrinici: Ticagrelor e Cangrelor. Il primo viene somministrato per via orale e inibisce reversibilmente P2Y12. Quando confrontato con il Clopidogrel, ha dimostrato maggiore riduzione a un anno della morte cardiovascolare, dell’ictus e dell’infarto miocardico. Il Cangrelor invece viene somministrato per via endovenosa durante la fase chirurgica dell’angioplastica, ha emivita di 3-6 minuti e non si è dimostrato migliore del Clopidogrel in studi clinici recenti.

Reazioni avverse ed interazioni

Una delle conseguenze più temute dell’utilizzo dell’Aspirina è legato ai suoi possibili effetti sul versante gastrointestinale. Soprattutto in alcune classi di pazienti, l’utilizzo cronico dell’aspirina può portare infatti allo sviluppo di ulcere gastriche e sanguinamenti dell’alto tratto gastrointestinale. Perciò a volte può essere associato a questo farmaco l’utilizzo di gastroprotettori. Ulteriori effetti avversi dell’aspirina si manifestano a carico del rene e nell’aumento del tempo di sanguinamento.

Per quanto riguarda la classe delle tienopiridine, la Ticlopidina risulta più frequentemente associata ad effetti avversi. Si è infatti evidenziata una sua correlazione con lo sviluppo di neutropenia e trombocitopenia, appare perciò appropriato il monitoraggio delle cellule ematiche e delle piastrine durante i primi mesi di terapia. Tutti e tre i composti appartenenti a questo gruppo sono stati inoltre associati a sintomi come nausea, vomito e diarrea.

Gli inibitori della glicoproteina IIb/IIIa sono associati principalmente al possibile sviluppo di emorragie. L’Abciximab ha come ulteriore effetto avverso la trombocitopenia, che può manifestarsi nel 2% dei casi. Poiché una volta legatosi alla proteina, l’Abciximab inibisce l’aggregazione piastrinica per 18-24hr, qualora l’evento emorragico si manifesti durante l’intervento di angioplastica (operazione per cui il farmaco ha indicazione), l’unica opzione terapeutica è costituita dalla trasfusione di piastrine fresche.

Nell’ambito delle interazioni, invece, va posta particolare attenzione nell’utilizzo delle tienopiridine e nella loro associazione con altri farmaci. Subendo infatti un processo di metabolizzazione epatica a carico di specifici citocromi, le interazioni principali avvengono con quei farmaci che utilizzano la stessa via metabolica. Subiscono il metabolismo da parte del citocromo p450 i farmaci inibitori di pompa protonica come l’Omeprazolo, oppure il Diazepam, appartenente alla famiglia delle benzodiazepine.

Fonti

- Andrew J. Gale, Current Understanding of Hemostasis, Toxicologic pathology vol. 39,1, 2011

- Katzung & Trevor’s Pharmacology Examination and Board Review, 12 edizione, McGraw-Hill Education, ISBN 978-1259641022

- Goodman & Gilman, Le basi farmacologiche della terapia, 12 edizione, Zanichelli, ISBN 978-8808261304

- https://anticoagulazione.it/index.php