I sulfamidici sono farmaci sintetici ad azione antibatterica, sono antibiotici ad ampio spettro batteriostatici. Dal punto di vista chimico, i sulfamidici sono delle solfonammidi derivanti da coloranti azoici. I sulfamidici furono fra i primi antibatterici messi in commercio e utilizzati in terapia, oggi i sulfamidici vengono usati meno, al loro posto si preferisce utilizzare antibiotici come le penicilline o le cefalosporine.

Generalità

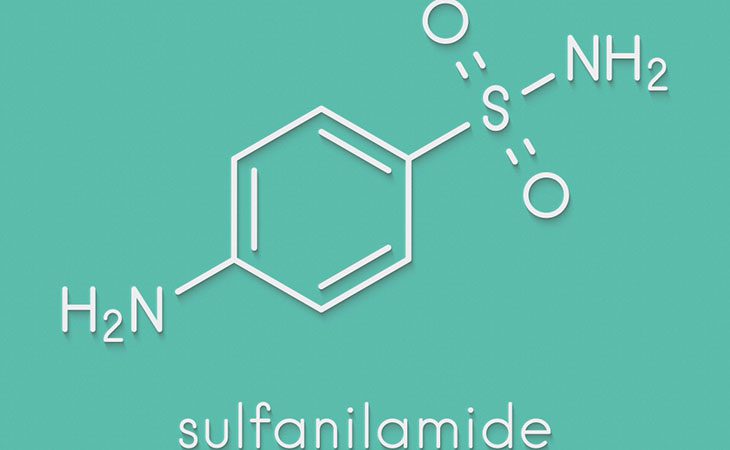

Furono scoperti grazie agli studi in vivo del chimico tedesco Gerhard Domagk sul prontosil rosso, colorante azoico sintetizzato nel 1932. Le prove in vitro, tese a valutarne l’azione antibatterica, diedero però risultati negativi, questo perché il prontosil non è il farmaco attivo, bensì un suo precursore, o meglio un profarmaco. Nel 1935 la sperimentazione del farmaco fu estesa a Francia, Inghilterra e Stati Uniti. Furono gli scienziati del laboratorio di chimica terapeutica diretto da Ernest Fourneau nell’ Istituto Pasteur di Parigi, a scoprire la natura del composto attivo (solfanilammide), isolandolo e successivamente sintetizzandolo. La sperimentazione clinica del sulfamidico suscitò molto entusiasmo: la mortalità per infezione da streptococchi scese drasticamente. Capostipite di questa categoria di farmaci è una sostanza nota come sulfanilamide; la differenza fra un sulfamidico e l’altro deriva da una diversa posizione degli atomi contenuti nella molecola di tale sostanza.

Indicazioni e controindicazioni terapeutiche

I sulfamidici sono attivi nei confronti di:

- enteriti da Escherichia coli

- infezioni delle vie respiratorie e del tratto urinario

- malaria (in associazione con antimalarici antifolici)

- meningiti cerebrospinali epidemiche causate da Neisseria meningitidis

- nocardiosi da Nocardia asteroides (in associazione con antibiotici)

- Toxoplasma gondii

- tracoma provocato da Chlamydia trachomatis

- ulcera molle da Haemophilus ducreyi

Possono venire somministrati anche per ottenere sterilità a livello intestinale prima di un intervento chirurgico.

Quelli topici possono essere utilizzati per trattare:

- Ustioni: sulfadiazina argentica e acetato di mafenide

- Vaginite: crema vaginale e supposte con sulfanilamide

- Infezioni oculari superficiali: sulfacetamide oftalmica

Gravidanza e allattamento

Le evidenze riguardanti un’associazione tra sulfonamidi e difetti alla nascita sono miste, studi sugli animali con sulfonamidi mostrano alcuni rischi e non sono stati effettuati studi adeguati in donne in gravidanza. L’uso in prossimità del parto e nelle madri che allattano è controindicato, così come nei pazienti < 2 mesi di età (eccetto che nel caso di terapia aggiuntiva con pirimetamina per trattare la toxoplasmosi congenita). Se usati a breve termine durante la gravidanza o nei neonati, questi farmaci aumentano i livelli ematici di bilirubina non coniugata e aumentano il rischio di ittero nucleare nel feto o nel neonato. I sulfamidici passano nel latte materno.

Meccanismo d’ azione

I sulfamidici hanno un’azione batteriostatica quindi, bloccando la sintesi del DNA batterico, inibiscono la crescita cellulare batterica; più nello specifico, i sulfamidici inibiscono la diidropteroato sintetasi, uno degli enzimi coinvolti nella sintesi dell’acido tetraidrofolico, indispensabile intermedio per la sintesi delle basi puriniche e pirimidiniche che costituiscono il DNA batterico. In particolare, i sulfamidici si sostituiscono all’acido para-amminobenzoico (PABA), substrato endogeno della diidropteroato sintetasi. In tal modo, la sintesi dell’acido tetraidrofolico si blocca e il batterio non è più capace di sintetizzare nuovo DNA. L’uomo ricava l’acido folico dai cibi, mentre molti batteri non sono in grado di utilizzarlo dall’esterno e sono costretti a sintetizzarlo in maniera autonoma; se esso viene a mancare i microorganismi muoiono.

Principi attivi e farmacocinetica

I sulfamidici sono polveri cristalline biancastre o giallastre, poco solubili in acqua (ad eccezione della sulfacetamide e della sulfanilamide; i loro sali sodici, solubili in acqua, hanno un pH molto alcalino. Il peso molecolare varia tra i 250 ed i 300 dalton per i sulfamidici sistemici, mentre è leggermente più elevato (350-400 dalton) per i sulfamidici a doppia sostituzione, ad azione topica intestinale. In base alla loro farmacocinetica e alla loro utilizzazione clinica i sulfamidici attuali vengono classificati in varie categorie:

- Sulfamidici ad emivita breve ed eliminazione rapida (3-4 ore), utilizzati nel trattamento delle infezioni urinarie; ad esempio il sulfametizolo

- Sulf. ad emivita di 10-12 ore, ad eliminazione semiritardo, impiegati nel trattamento delle infezioni sistemiche; ad esempio sulfametossazolo, sulfadiazina, sulfamoxolo

- Sulfamidici “retard”, ad emivita prolungata (>24 ore)

- Sulfamidici ad emivita molto prolungata (>100 ore) ed eliminazione ultra lenta, utilizzati soprattutto nel trattamento della malaria: sulfadossina

- Sulf. non assorbibili per via digestiva, ad azione topica intestinale: sulfaguanidina, succinilsulfotiazolo, sulfasalazina

- Sulfamidici ad impiego topico cutaneo: sulfanilamide, sulfasuccimide, sulfodiazina argentica Sulfoni: dapsone

L’eliminazione dei sulfamidici sistemici avviene soprattutto per via renale, per filtrazione glomerulare, talvolta associata a secrezione tubulare. L’eliminazione renale viene accelerata dall’alcalinizzazione. I tassi urinari sono molto elevati (>100 µg/ml). I sulfamidici non assorbili vengono eliminati per via fecale.

Reazioni avverse ed interazioni

Gli effetti avversi dei sulfonamidi possono derivare dai sulfamidici sia orali che talvolta per uso topico; gli effetti comprendono

- Reazioni da ipersensibilità, come eruzioni cutanee, sindrome di Stevens-Johnson , vasculite, malattia da siero, febbre da farmaci, anafilassi e angioedema

- Cristalluria, oliguria e anuria

- Reazioni ematologiche quali agranulocitosi, trombocitopenia e, nei pazienti con carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), anemia emolitica

- Ittero nucleare dei neonati

- Fotosensibilità

- Effetti neurologici come insonnia e cefalea

Può verificarsi ipotiroidismo, epatite, e riattivazione di lupus eritematoso sistemico quiescente nei pazienti che assumono sulfamidici, questi farmaci possono esacerbare le porfirie. L’incidenza degli effetti avversi è diversa per i vari sulfamidici ma la sensibilità crociata è frequente.

Associazioni Utili

- Trimetoprim: sinergismo d’azione per blocco enzimatico sequenziale

- Polimixina-colistina: trattamento delle infezioni da Proteus indolo positivo e Serratia

- Spiramicina: terapia della toxoplasmosi

- Pirimetamina: trattamento delle infezioni da Plasmodium, Toxoplasma e Pneumocystiscarinii

- Macrolidi: trattamento delle infezioni da H. influenzae

- Nitrofurantoina: infezioni delle vie urinarie

- Nitroxolina: terapia delle infezioni urinarie da E. coli e Proteus

- Farmaci alcalinizzanti le urine: da associarsi ai sulfamidici a scarsa solubilità urinaria.

Associazioni da Evitare

- Cloramfenicolo: aumento del rischio di ematotossicità

- Metronidazolo: aumento del rischio di ematotossicità

- Metenamina e nitroxolina: aumento del rischio di cristalluria

- Anticoagulanti orali (warfarin): non devono essere associati ai sulfamidici fortemente legati alle proteine plasmatiche, a causa della competizione per il legame proteico e dell’aumento di rischio di emorragia

- Antitiroidei di sintesi: gli effetti sono aumentati dai sulfamidici

- Fenitoina: i suoi tassi sierici, la sua emivita e la sua neurotossicità sono incrementati dalla associazione con un sulfamidico

- Digossina: la sulfosalazina ne aumenta i tassi sierici e l’emivita

- Sali di ferro: i tassi plasmatici vengono diminuiti dalla sulfasalazina

Meccanismi di resistenza

Come per molti altri antibiotici, molti batteri hanno sviluppato dei meccanismi di resistenza ai sulfamidici:

- Aumentando le concentrazioni di PABA nella cellula e quindi la possibilità di legame di questa molecola con l’enzima

- Sovrasprimendo il gene codificante l’enzima target, in modo da rendere più difficile la sua saturazione col farmaco

- Modificando il gene codificante l’enzima target, in modo da renderlo più selettivo verso il suo substrato naturale, cioè il PABA

- Sintetizzando il metabolita acido folico tramite via alternativa

- Riducendo la permeabilità della membrana batterica

Curiosità: Antibiotici e uova

Non è vero che quando si fa una cura di antibiotici non si può mangiare l’uovo! È vero solo quando si assumono antibiotici sulfamidici. L’ uovo, infatti, nell’intestino si lega al sulfamidico limitandone l’assorbimento, per questo è opportuno non assumere uova contemporaneamente ad un sulfamidico per bocca.

Fonti

- Sulfamidici: Cosa sono, A cosa servono, Classificazione | Pazienti.it

- Sulfamidici – Wikipedia

- Non posso mangiare uova perché sto prendendo gli antibiotici? (issalute.it)

- Sulfamidici – Malattie infettive – Manuali MSD Edizione Professionisti (msdmanuals.com)

- SULFAMIDICI (libero.it) Sulfamidici – Cosa sono – Effetti collaterali – Albanesi.it

- Figura 1 : Sulfamidici: Cosa sono, A cosa servono, Classificazione | Pazienti.it

- Immagine iniziale : Antibiotici preventivi inutili in 4 casi su 5 Cultura e Curiosità – Dental CLUB