Dal 3 all’8 Febbraio 2018 si è tenuta a Lisbona l’ottava edizione del meeting Advances Against Aspergillosis, che ha riunito scienziati di tutto il mondo impegnati nella ricerca contro le infezioni causate dal fungo Aspergillus. E’ stata l’occasione per discutere delle molte sfide ancora da affrontare, ma anche e soprattutto dei recenti progressi terapeutici e diagnostici.

Cosa è l’aspergillosi invasiva?

Si tratta di un’infezione potenzialmente letale e difficile da diagnosticare precocemente, causata dalle ubiquitarie specie del genere Aspergillus, che sono la causa più comune di infezioni fungine invasive nel mondo, specialmente nei pazienti immunodepressi. Aspergillus fumigatus è il principale agente eziologico dell’aspergillosi invasiva, ma anche di altre forme di aspergillosi, come quella broncopolmonare allergica e polmonare cronica.

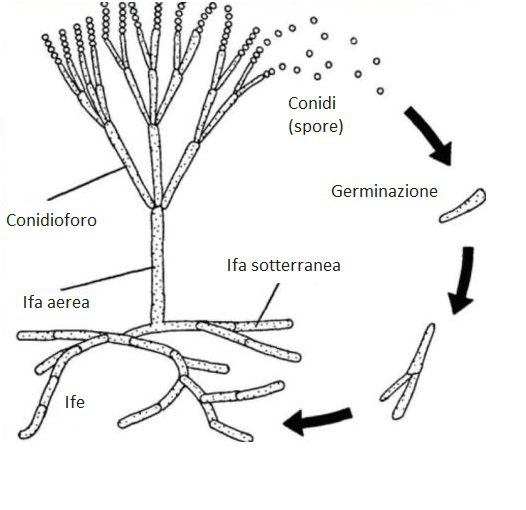

Il fungo, durante la riproduzione asessuata, libera nell’aria milioni di spore, i conidi: è stato stimato che ogni individuo inala centinaia di conidi al giorno. Ciononostante, nella maggioranza degli individui, le difese immunitarie sono in grado di contenere il fungo senza nessun danno per l’ospite. Aspergillus è veramente pericoloso, e causa di un vasto spettro di malattie sia acute che croniche, in persone con sistema immunitario compromesso, ad esempio nei pazienti soggetti a trapianto. Con una stima di 200000 casi all’anno in tutto il mondo e un tasso di mortalità, se non curata, che supera il 90% e che si assesta comunque intorno al 50% nei pazienti immunodepressi anche dopo trattamento, l’aspergillosi invasiva sta emergendo come un’importante minaccia per la salute di un numero sempre crescente di pazienti a rischio.

Il trattamento di elezione per l’aspergillosi è quello con farmaci antifungini, in particolare gli azoli, che agiscono interferendo con la sintesi dell’ergosterolo, un componente fondamentale della membrana fungina. L’interesse per Aspergillus è in parte causato dalla documentata emergenza di varietà resistenti agli azoli. Dal primo caso di resistenza riportato nel 1997 negli Stati Uniti, numerosi casi sono stati segnalati in molti altri paesi. Il meccanismo principale sarebbe una mutazione in un gene che codifica per un enzima della biosintesi dell’ergosterolo, lo stesso che viene normalmente bloccato dagli azoli; la mutazione impedirebbe invece al farmaco di legarsi al suo target.

È quindi più che necessario ricercare strategie terapeutiche diverse; in che direzione si stanno muovendo gli scienziati?

Tra le varie possibilità sono state scoperte piccole molecole con meccanismi di azione “nuovi”, che stanno attualmente entrando nella fase I dei trial clinici: i loro bersagli comprendono i mitocondri, la parete cellulare o la sintesi del DNA. È stato osservato che nessuna di queste agisce contro bersagli esclusivi del fungo, al contrario degli azoli, ma sussistono differenze importanti tra i target fungini e le loro controparti umane, tali da garantire comunque la specificità del trattamento.

Un altro campo di grande interesse è quello dell’immunoterapia. Le possibilità di sfruttare il sistema immunitario sono molteplici e comprendono il trasferimento adottivo di cellule immunitarie con attività anti fungina o la somministrazione di citochine, composti chimici come interferone gamma, interleuchina 12 o interleuchina 17, che attivano il sistema immunitario in combinazione con le tradizionali terapie anti-fungine. Una promettente strategia è anche quella di generare anticorpi monoclonali, che si legano specificatamente a bersagli fungini di vario tipo, neutralizzandoli o impedendo al fungo di rifornirsi di nutrienti dall’ambiente circostante. Non meno importante è la possibilità di realizzare un vaccino contro Aspergillus, una sfida non banale se si considera che i pazienti a rischio di aspergillosi sono proprio quelli immunodepressi, e quindi con ogni probabilità incapaci di rispondere adeguatamente ad una vaccinazione. Tra le possibili soluzioni c’è quella di studiare formulazioni nuove per i vaccini, che contengano potenti adiuvanti in grado di stimolare una risposta protettiva, o vaccinare come profilassi i pazienti in lista per i trapianti, con sistema immunitario ancora intatto, ma futuri soggetti a rischio.

Non mancano i ricercatori che stanno studiando come ottimizzare terapie già esistenti, ricercando formulazioni nuove o valutando la loro attività sinergica in combinazione con le terapie anti-fungine tradizionali, così come quelli che hanno scelto invece di concentrarsi su prodotti naturali, ad esempio sintetizzati da certi batteri come Pseudomonas aeruginosa, che sembrano avere un’attività anti-fungina.

Concludendo, ricordiamo che molte di queste terapie sono ancora in fase embrionale o si stanno testando su modelli animali e il passo verso la clinica potrebbe essere ancora lontano. Certo è che quello su Aspergillus è uno dei campi di ricerca più “caldi” ed in rapido avanzamento, con sostanziali progressi nella ricerca traslazionale, immunologica, epidemiologica e diagnostica.

Erika Salvatori

Fonti:

- Levitz S.M. (2017). Aspergillus vaccines: Hardly worh studying or worthy of hard study? Med Micology, 55: 103-108.

- Osherov, N. et al. (2017). The anti-Aspergillus drug pipeline: Is the glass half full or empty? Med Micology, 55: 118-124.

- Rivero-Menendez O. et al. (2016). Triazole Resistance in Aspergillus spp.: A Worldwide Problem? J. Fungi, 2,21.