Caratteristiche della patologia

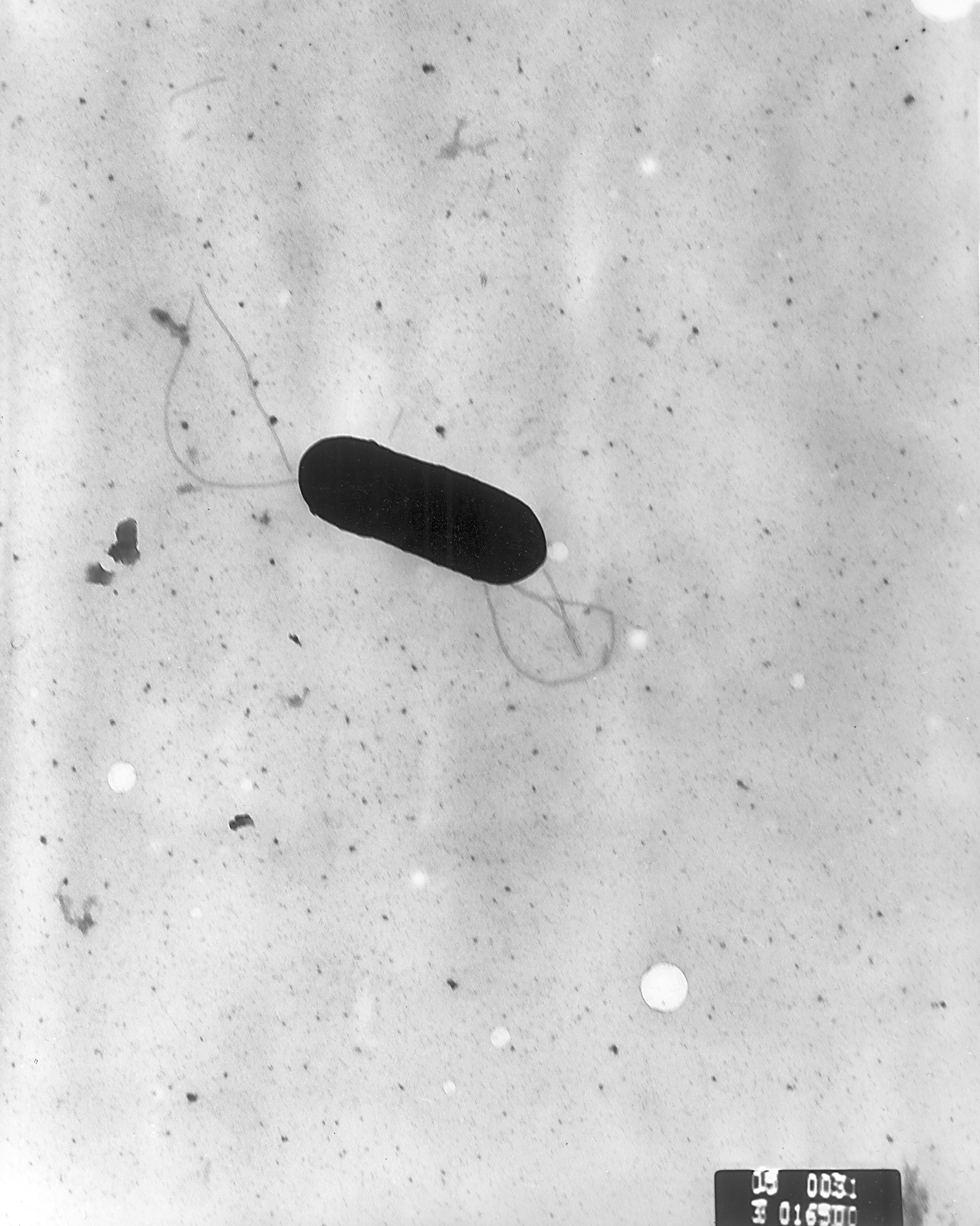

Con il termine listeriosi intendiamo una malattia infettiva causata dal batterio Gram (+) Listeria monocytogenes (Fig. 1). La malattia può comparire in seguito all’ingestione di alcune tipologie di prodotti alimentari contaminati e interessa sia l’uomo che numerose specie animali (ovini, bovini).

L’interesse per questo batterio e il suo particolare legame con il cibo ha subito un notevole incremento negli anni Ottanta del Novecento, in seguito alla ricorrente contaminazione di alcune pietanze come l’insalata americana coleslaw, il latte non pastorizzato e il formaggio.

A partire da questi episodi, soprattutto in America, produttori e consumatori hanno maturato una maggiore consapevolezza della pericolosità di questo batterio, tanto che la Food and Drug Administration (FDA) istituì una serie di programmi di sorveglianza al fine di assicurare una maggiore sicurezza.

Il successo di Listeria monocytogenes quale patogeno alimentare si deve in parte al suo essere ubiquitario: rappresenta la specie di Listeria maggiormente diffusa nell’ambiente naturale e può trovarsi sul suolo, nell’acqua, sulla vegetazione, nei mangimi per animali e negli ambienti di lavorazione del cibo. La contaminazione alimentare è quindi abbastanza semplice. Gli alimenti maggiormente implicati sono:

- latte non pastorizzato

- prodotti lattiero-caseari prodotti con latte non pastorizzato, soprattutto formaggi molli

- ortaggi crudi

- carne poco cotta

- insaccati poco stagionati e in cattivo stato di conservazione

E’ inoltre in grado di crescere in un range piuttosto ampio di temperature (da 1 a 45°C). Questo gli permette di sopravvivere e moltiplicarsi anche all’interno del frigorifero.

Segni e sintomi

Per parlare di segni e sintomi, bisogna partire dal presupposto che la listeriosi è poco comune nei soggetti immunocompetenti e in buono stato di salute. A tal proposito, possiamo identificare 4 categorie di soggetti maggiormente a rischio:

- soggetti immunocompromessi

- soggetti anziani

- neonati

- donne in gravidanza

Alcuni sintomi specifici dipendono dalla categoria di paziente; tuttavia è possibile individuare dei sintomi generali quali:

- nausea

- dolori intestinali

- diarrea

- febbre

- dolori muscolari

Forme cliniche

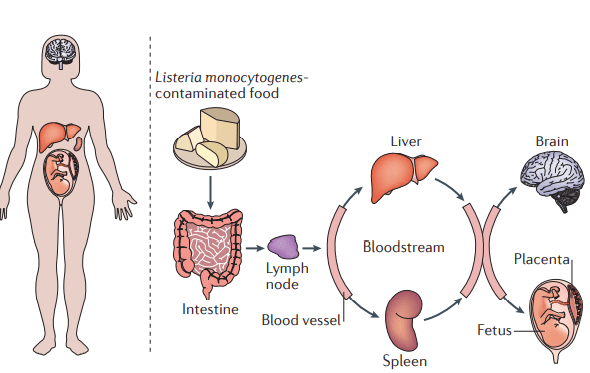

La listeriosi può manifestarsi sotto varie forme cliniche: la forma lieve è associata a diarrea e gastroenterite e, solitamente, si risolve nel giro di poco tempo. La forma più grave, o forma sistemica, si manifesta nel momento in cui il batterio attraversa la mucosa intestinale e diffonde attraverso il flusso sanguigno, raggiungendo e invadendo il sistema nervoso centrale. Tale forma è particolarmente pericolosa per le donne gravide in quanto il batterio può diffondere attraverso la placenta causando un’infezione feto-placentare.

Il raggiungimento del sistema nervoso da parte del batterio può portare all’insorgenza di meningiti, encefaliti e meningoencefaliti molto pericolose. Un’altra forma abbastanza frequente di listeriosi, presente dal 15 al 50% dei casi, è associata a batteriemia e setticemia. Questa condizione si verifica soprattutto in pazienti debilitati e, in quest’ultimi, può presentare un elevato tasso di mortalità (fino al 70%).

Listeriosi e gravidanza

Come accennato precedentemente, le donne gravide sono una delle categorie maggiormente a rischio. La listeriosi può manifestarsi durante tutto l’arco della gravidanza; tuttavia alcuni studi suggeriscono che sia più frequente durante il terzo trimestre.

La maggior parte delle donne presenta sintomi aspecifici come febbre, mal di testa, mialgia e dolori gastrointestinali. Il problema maggiore riguarda però la salute del feto: il feto può infettarsi mediante trasmissione trasnplacentare o durante il passaggio nel canale del parto per contaminazione vaginale da parte del batterio. La trasmissione transplacentare è sicuramente la più comune (Fig. 2).

L’infezione intrauterina è molto pericolosa in quanto può portare a conseguenze anche fatali come aborto, infezione del liquido amniotico e morte neonatale. Soggetti sopravvissuti a questi destini, possono però andare in contro ad ulteriori due tipologie di infezioni:

- listeriosi neonatale a esordio precoce: caratteristica dell’infezione in utero, porta alla nascita di bambini fragili con anomalie neurologiche;

- listeriosi neonatale a esordio tardivo: può comparire qualche settimana dopo la nascita ed è associata principalmente a meningite.

Altre categorie di pazienti

Immunodepressi e anziani rappresentano due categorie di pazienti a rischio. Condizioni quali cancro, trapianti d’organo, terapie immunosoppressive e infezioni da HIV predispongono ad una maggiore suscettibilità dal momento che la risposta immunitaria subisce un grave decremento.

Segni e sintomi maggiormente associati a queste tipologie di pazienti sono meningite, endoftalmite, artrite settica, infezioni pleuriche, peritonite e osteomielite.

Eziologia e patogenesi

Il decorso clinico dell’infezione varia a seconda della gravità: il periodo di incubazione si aggira intorno alle 9 -32 ore seguenti l’ingestione di cibo contaminato (nei casi lievi) e può raggiungere i 20-30 giorni in caso di malattia invasiva.

Tra i fattori di virulenza responsabili del successo di L. monocytogenes come patogeno alimentare abbiamo principalmente:

- Listeriolisina O

- Emolisina

- Fosfolipasi C fosfatidil-inositolo specifica

- Metalloproteasi

- Proteina ActA coinvolta nella polimerizzazione dell’actina

- Internaline A e B

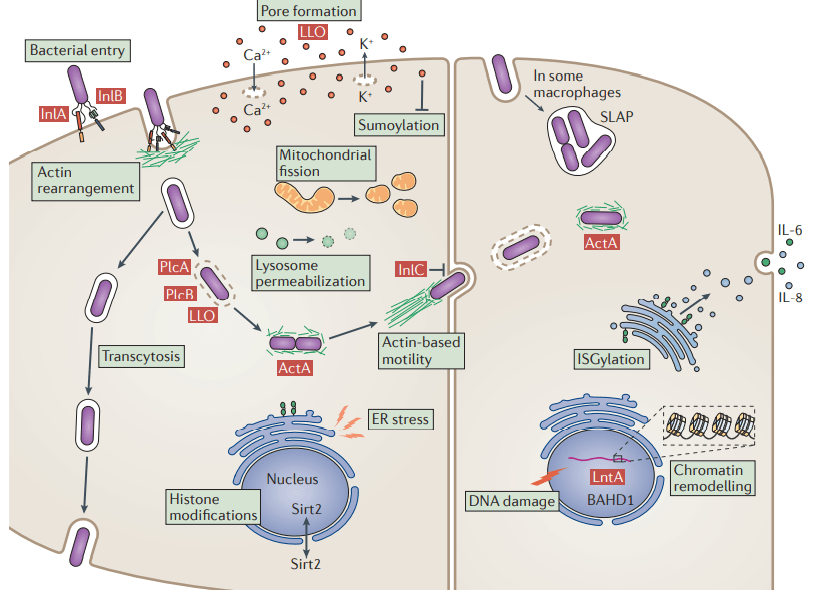

Una volta ingerito, attraverso il cibo contaminato, il batterio è in grado di invadere le cellule epiteliali intestinali. Questa invasione inziale è mediata dalle internaline, proteine presenti sulla superficie batterica che, interagendo con le E-caderine, mediano l’ingresso di L. monocytogenes attraverso un processo di endocitosi. La straordinaria abilità di questo batterio riguarda la capacità di evadere dal vacuolo, rompendo la membrana vacuolare grazie all’attività di potenti fattori di virulenza (Fig. 3).

La fuga dal vacuolo permette al batterio di rimanere nel citoplasma e, in questo modo, invadere le cellule adiacenti, dividersi e alterare vari processi cellulari. L’invasione delle cellule adiacenti avviene grazie ad un particolare stratagemma: utilizzare la polimerizzazione dell’actina quale forza motrice.

L. monocytogenes, sulla superficie, esprime il fattore di virulenza ActA (proteina di induzione dell’assemblaggio dell’actina), il quale media la polimerizzazione dell’actina generando una forza tale da permettere al batterio di diffondere da cellula a cellula.

Successivamente all’invasione, L. monocytogenes è in grado di diffondere attraverso linfa e sangue ed arrivare ai sui due organi bersaglio: il fegato e la milza. Può però attraversare la barriera placentare nelle donne incinte o quella ematoencefalica nei pazienti immunocompromessi.

L’invasione continua

Una volta superata la prima grande barriera, i batteri viaggiano all’interno delle vene (mesenteriche e vena porta), raggiungendo il fegato. Qui, le cellule di Kupffer (macrofagi specializzati), fagocitano e distruggono la maggior parte dei batteri patogeni, attivando una risposta immunitaria attraverso il rilascio di citochine, la mobilitazione dei monociti e l’induzione delle cellule T.

Tale risposta non è però effettiva: permette di ridurre le dimensioni della popolazione batterica, ma non la elimina del tutto. Alcuni batteri, sfuggiti all’azione distruttiva dei macrofagi, raggiungono gli epatociti dove iniziano a moltiplicarsi.

Nei soggetti immunocompetenti il sistema immunitario permette, grazie alla cooperazione tra immunità innata e adattativa, la distruzione delle cellule infettate da L. monocytogenes e l’eliminazione del patogeno.

In caso in cui la risposta immunitaria non fosse in grado di contrastare e controllare l’infezione, L. monocytogenes può continuare a proliferare all’interno del parenchima epatico causando setticemia e invadendo altri organi.

Dose letale

Non sappiamo quale sia la dose minima associata a infezioni cliniche nell’uomo, sebbene in seguito al monitoraggio degli alimenti contaminati e responsabili di casi di listeriosi (nei quali è stata individuata una quantità di circa 106 UFC) si ipotizza sia alto. Tali risultati sono coerenti con alcuni studi effettuati su topi, per i quali la dose letale (DL50) era di 109 UFC in caso di somministrazione orale.

Epidemiologia

L. monocytogenes è la quarta causa più comune di meningite negli adulti dopo Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis e gli streptococchi del gruppo B.

Il tasso di mortalità per listeriosi si aggira intorno al 15,6% e riguarda soprattutto i soggetti maggiormente a rischio.

Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Istituto Superiore di Sanità, dal 2015 al 2018 si sono verificati 47 casi di listeriosi, di cui 9 ad esito fatale, in 5 Stati membri dell’UE. Nel 2017, invece, 30 paesi hanno segnalato 2502 casi confermati di listeriosi nell’UE/SEE. La maggior parte dei casi (44%) sono stati segnalati da Germania (726) e Francia (370), seguite da Spagna (284) e Italia (164).

Inoltre, il 16 febbraio 2021, il Dipartimento di salute pubblica del Connecticut ha individuato la presenza di L. monocytogenes nel formaggio El Abuelito Queso Fresco. Ad oggi sembrano essere 7 i casi confermati, nessuno dei quali ha avuto esito fatale.

Test strumentali e di laboratorio

L’isolamento di L. monocytogenes a partire da campioni alimentari e campioni clinici (sangue e liquido cefalorachidiano) può essere effettuato mediante metodiche diverse.

Infatti, nel corso degli anni, sono stati messi a punto numerosi metodi regolamentati dall’ USDA (U.S. Department of agricolture; Food Safety and Inspection Service) e dalla FDA.

Come da regolamentazione, i metodi di isolamento devono raggiungere una sensibilità tale da permettere di rilevare la presenza del batterio in 25 g di cibo. Per raggiungere tale sensibilità, il batterio deve trovarsi a concentrazioni di circa 104–105 CFU ml-1 in terreni di arricchimento selettivo.

In seguito alla raccolta, il campione viene pesato ed omogeneizzato in un brodo di arricchimento; tale processo permette l’aumento della quantità dell’agente patogeno bersaglio e l’inibizione della crescita di altri batteri che potrebbero ostacolarne l’isolamento. Successivamente il campione viene incubato e, al termine, posto su piastre con terreni selettivi.

I terreni e i brodi di arricchimento maggiormente utilizzati sono:

- Brodo di arricchimento per listeria tamponato (BLEB)

- Brodo di arricchimento selettivo per listeria (FRASER)

- Agar per Listeria PALCAM

- Listeria Oxford Agar

- Columbia Horse Blood Agar (Fig. 4).

Non esiste però un terreno perfetto per l’isolamento del batterio, in quanto sensibilità e la specificità dei mezzi di coltura possono essere influenzate dalla tipologia di matrice alimentare. Ad esempio, l’individuazione di L. monocytogenes attraverso terreno CHROMagar varia per sensibilità e specificità a seconda della matrice considerata: possiede sensibilità e specificità minori per il prosciutto cotto a fette e maggiori per carni bovine macinate.

I metodi convenzionali, sebbene più economici, richiedono sicuramente maggiore laboriosità e dei tempi più lunghi. A tal proposito, i metodi molecolari rappresentano un’alternativa valida e veloce.

Metodi molecolari

Tra i metodi molecolari d’elezione, troviamo sicuramente la PCR (reazione a catena della polimerasi) che, grazie ad altissime sensibilità e specificità, oltre che rapidità, permette di rilevare la presenza del batterio. In particolare, per l’individuazione di L. monocytogenes, trova ampio utilizzo la multiplex PCR. I metodi immunologici, come l’ELISA, rappresentano un’altra valida alternativa.

Trattamento

La listeriosi può essere trattata attraverso l’utilizzo di antibiotici specifici; l’antibiotico d’elezione è rappresentato dall’ampicillina, la quale viene spesso somministrata in concomitanza con la gentamicina. Le dosi e il tempo di somministrazione variano a seconda dell’entità della malattia e devono quindi essere stabilite in seguito al confronto con il medico.

Dal momento che, ad oggi, non è stato sviluppato alcun vaccino, è importante tenere conto di alcune semplici norme igieniche che possono tenerci alla larga da eventuali danni. Data la suscettibilità di alcuni alimenti, si raccomanda quindi di:

- evitare di consumare latte crudo non pastorizzato;

- lavare accuratamente frutta e verdura;

- al fine di evitare la contaminazione crociata dividere sempre gli alimenti crudi da quelli cotti e apporre le verdure in un cassetto separato dal resto. Assicurarsi inoltre di lavare gli utensili da cucina dopo l’utilizzo;

- cuocere accuratamente gli alimenti

- lavarsi le mani prima e dopo la preparazione dei cibi.

Le categorie a rischio devono inoltre prestare particolare attenzione ed evitare di consumare alimenti quali:

- formaggio molle (Brie, Camembert, Taleggio, Gorgonzola)

- salumi poco stagionati

- cibi poco cotti

- pietanze precotte come insalate russe, patè ecc…

Ilaria Salvatori

Fonti

- Listeriosi – Wikipedia

- Listeriosi – Malattie infettive – Manuali MSD Edizione Professionisti (msdmanuals.com)

- Listeria, richiami di prodotti vegetali surgelati (salute.gov.it)

- Listeriosis – PubMed (nih.gov)

- [Pathophysiology and epidemiology of listeriosis] – PubMed (nih.gov)

- Radoshevich, L., Cossart, P. Listeria monocytogenes: towards a complete picture of its physiology and pathogenesis. Nat Rev Microbiol 16, 32–46 (2018).

- Listeriosi – ISS

- José A. Vázquez-Boland, Michael Kuhn, Patrick Berche, Trinad Chakraborty, Gustavo Domı́nguez-Bernal, Werner Goebel, Bruno González-Zorn, Jürgen Wehland, Jürgen Kreft. Clinical Microbiology Reviews 14 (3), 584-640 (2001).

- European Centre for Disease Prevention and Control. Listeriosis – Annual Epidemiological Report for 2017

- https://cmr.asm.org/content/14/3/584

- DPH Issues Warning on El Abuelito Queso Fresco Cheese (ct.gov)

- Frontiers | An insight into the isolation, enumeration, and molecular detection of Listeria monocytogenes in food | Microbiology (frontiersin.org);

- Scientific topic: Listeria | Autorità europea per la sicurezza (europa.eu)

- Ryser, E.T., Ryser, E.T., & Marth, E.H. (Eds.). (2007). Listeria, Listeriosis, and Food Safety (3rd ed.). CRC Press.