Lue o morbo gallico: di cosa parliamo?

La sifilide è un’infezione molto complessa e sottovalutata: ad oggi è, dopo l’AIDS, la malattia sessualmente trasmissibile con il più alto tasso di mortalità.

Descritta per la prima volta nel XVI secolo e conosciuta anche come lue o morbo gallico, la malattia ha il picco massimo di incidenza nella prima metà del 1800 e poco dopo la Prima Guerra Mondiale, nonostante nel 1910 fosse già stato sviluppato il primo trattamento efficace col farmaco Salvarsan, poi sostituito dalla penicillina.

Nei Paesi industrializzati la sifilide è attualmente una patologia quasi del tutto debellata grazie alla disponibilità di metodiche diagnostiche efficienti e cure antibiotiche, mentre sembra essere di nuovo in aumento nei Paesi in via di sviluppo.

Eziologia

Treponema pallidum, l’agente eziologico della sifilide, è un batterio Gram negativo appartenente alla famiglia degli Spirochaetaceae (Figura 1). Caratterizzato da una morfologia tipica a spirale e dalla presenza di endoflagelli (flagelli localizzati all’interno della cellula batterica e non all’esterno), questo batterio risulta assai elastico nel movimento e penetra facilmente nel corpo umano attraverso le mucose o una ferita presente sulla cute dell’ospite, per poi diffondersi rapidamente in poche ore.

Il Treponema pallidum non è un patogeno obbligato, tuttavia non sopravvive a lungo senza un ospite per un motivo molto semplice: il suo genoma è di sole 1,14 Mb, quindi molto piccolo, e ciò lo rende incapace di sintetizzare tutti i nutrienti di cui necessita per sopravvivere.

Figura 1. Treponema pallidum. Immagine al microscopio elettronico a trasmissione (TEM).

Sifilide primaria

La sifilide è dunque una malattia infettiva a contagio diretto, trasmessa principalmente per via sessuale (compresi i rapporti orali) e per via verticale (transplacentare e perinatale).

Quest’ultima modalità di trasmissione, da madre in figlio, comporta nel feto la sifilide congenita che presenta un quadro di malformazioni molto esteso. Il periodo d’incubazione della malattia è relativamente breve (dalle 2 alle 10 settimane), le fasi sintomatiche sono tre ed il contagio è possibile fin dall’esordio della malattia (prima fase).

La sintomatologia è abbastanza variegata: può interessare uno o più organi e mimare altre patologie. Solitamente la sifilide si sviluppa a partire da una lesione primaria (papula rossastra) nella sede dell’inoculo, molto frequentemente labbra, retto, pene e vagina; essa si trasforma velocemente in una vera e propria ulcera indolore non pruriginosa che prende il nome di sifiloma.

Proprio in virtù del fatto che l’infezione non comporta alcun dolore, molti dei soggetti che hanno contratto la sifilide non ne sono consapevoli, permettendo così al batterio di diffondere nel circolo ematico e dare luogo alle successive fasi della malattia. A questo bisogna aggiungere il fatto che, negli stadi iniziali della malattia, i sintomi possono essere del tutto assenti o trascurabili: questo è dovuto al fatto che molto spesso la sifilide si presenta nella sua forma latente e rimane in questo stadio permanentemente.

Sifilide secondaria

La sifilide secondaria si manifesta con sintomi generali come febbre, cefalee, stanchezza generale e nausea; anche in questa fase le papule e le lesioni cutanee (si parla di una vera e propria dermatite sifilitica) sono presenti sulla cute e sulle mucose in maniera diffusa.

Ciò che differenzia la sifilide primaria dalla seconda fase della malattia è il coinvolgimento di altri organi: si stima che circa il 10% dei soggetti affetti presentino danni gravi ai sistemi uditivi e visivi come labirintite, retinite ed uveite, e alle ossa, cui si associa spesso e volentieri l’ingrossamento dei linfonodi.

In assenza di trattamento i sintomi possono regredire spontaneamente mentre la malattia, nella sua forma asintomatica, evolve verso uno stadio più preoccupante ed irreversibile: il batterio silente raggiunge il sistema nervoso e vi si instaura stabilmente. Per cui anche dopo decenni dall’infezione iniziale, circa un terzo delle persone affette sviluppa la sifilide terziaria conosciuta anche col nome di neurosifilide.

La neurosifilide si presenta come una forma attenuata di meningite o può interessare le grandi e medie arterie del cervello e del midollo spinale: in questo specifico caso parliamo di neurosifilide meningovascolare che comporta un’infiammazione dei vasi sanguigni accompagnata da un ampio spettro di sintomi generali più o meno intensi ed in rari casi può portare anche ad una trombosi delle arterie spinali con conseguente paralisi improvvisa.

Sifilide terziaria

Quando il batterio raggiunge lo strato più esterno del cervello, causando la distruzione dell’intero tessuto corticale, si parla invece di neurosifilide parenchimatosa, che comporta una meningoencefalite cronica ed un deterioramento comportamentale progressivo che mima spesso e volentieri un disturbo mentale o una demenza (Figura 2).

Amnesia, insonnia, apatia, irritabilità, visione offuscata ed alterazioni comportamentali e percettive della realtà come accade negli stati psicotici, sono molto comuni nei soggetti che hanno contratto la sifilide terziaria.

La schizofrenia è una sindrome comportamentale e cognitiva complessa ed eterogenea cui sono associati depressione, stati catatonici del paziente, manie paranoidi, manifestazioni affettive ridotte e compromissione delle capacità di ragionamento e di giudizio.

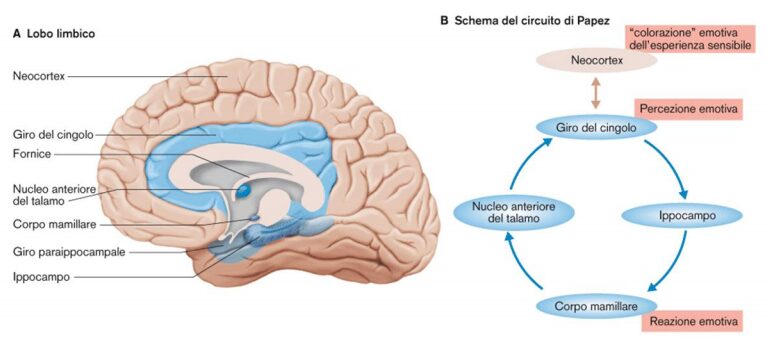

Figura 2. Circuito di Papez. Klinke, Pape, Kurtz, Silbernagl. Fisiologia. s.l. EDISES (Terza Edizione). Nel 1937 il neuroanatomista Papez ipotizzò l’esistenza di circuiti corticali coinvolti anch’essi nell’espressione di emozioni e sentimenti e che questi fossero situati nel lobo limbico, a sua volta facente parte del più ampio e complesso sistema limbico. Il lobo limbico è costituito da molte strutture cerebrali e diversi sistemi neurotrasmettitoriali le cui interconnessioni governano l’atteggiamento individuale. È stato dimostrato come a seguito di lesioni in alcune specifiche aree a livello corticale, con successiva dissociazione tra sistema limbico e neocorteccia, vi siano cambiamenti nella capacità di esprimere emozioni, disturbi comportamentali, anedonia, irritabilità e difficoltà nel controllare le pulsioni. Si ipotizza inoltre che alterazioni a livello del sistema dopaminergico, serotoninergico, glutammatergico possano ulteriormente destabilizzare il circuito di Papez nei soggetti schizofrenici, dando luogo a parte della sintomatologia tipica della malattia.

Diverse ricerche hanno dimostrato che i sintomi clinici del disturbo schizofrenico, come il deterioramento cognitivo, i problemi emotivi, i cambiamenti di personalità, le allucinazioni ed i comportamenti anormali, erano simili ai sintomi della sifilide cerebrale; non a caso, per tutta la prima metà del XX secolo, la sifilide è stato un fattore da tenere presente nell’eziopatogenesi della schizofrenia.

Allo stesso tempo però non si esclude che, in tempi lontani, i pazienti affetti da neurosifilide e dunque facilmente curabili con farmaci antibiotici, erano spesso mal diagnosticati come affetti da disturbo bipolare o altri disturbi psichiatrici primari, che possiamo descrivere come vere e proprie malattie croniche ed invalidanti del cervello che comportano snaturamento della personalità ed allucinazioni visive ed acustiche e che costringono costantemente l’individuo schizofrenico in uno stato particolarmente agitato.

Dati per pazzi insomma, questi soggetti venivano esclusi dalla società e molto spesso rinchiusi in apposite strutture, isolati e trattati con metodiche curative che ad oggi definiremmo “poco ortodosse” e che non facevano altro che acutizzare i sintomi psichiatrici della malattia.

Un caso del genere molto celebre e ben documentato è quello di Robert Shumann, ma non si esclude che altri personaggi noti, come ad esempio Arthur Schopenhauer, Oscar Wilde e Charles Baudelaire abbiano potuto contrarre la sifilide fino allo stadio terziario.

Il caso Schumann

Robert Schumann è stato un compositore musicale tedesco del XIX secolo, considerato uno dei padri del Romanticismo musicale. Fin dalla giovane età egli soffriva di numerosi sbalzi d’umore e fobie che i medici dell’epoca associarono ad una qualche causa psicologica.

Tentò più volte di togliersi la vita, una delle quali gettandosi da un edificio e da allora, per paura forse di un improvviso impulso suicida, visse sempre al piano terra di qualunque casa, rifiutandosi addirittura di salire una torre quando andò a trovare a casa l’amico pianista Henselt.

I periodi di creatività di Schumann si alternavano a crisi depressive, soffriva di manie di persecuzione e temeva di essere avvelenato. Egli stesso ammise che “voci nella sua testa” lo spingevano a comporre musica mentre nelle sue allucinazioni visive dichiarò di vedere delle creature libranti (talvolta angeli e talvolta demoni) sulla sua testa.

Sviluppò infine stati maniacali e problemi di linguaggio che gli impedirono, negli ultimi anni, di dar vita a nuove sinfonie.

Alla sua morte venne effettuata un’autopsia sul suo corpo ed il cervello venne analizzato al microscopio: non fu riscontrata alcuna lesione organica per cui si escluse un trauma fisico come causa del comportamento psicotico.

Nel 1800 la sifilide era molto diffusa poiché non si era ancora a conoscenza della natura infettiva della malattia; ricordiamo difatti che solo nel 1905 Hoffmann e Schaudinn identificarono in Treponema pallidum il suo agente eziologico.

Per cui, anche se è possibile che realmente il compositore ne soffrisse, il medico che effettuò l’autopsia sul corpo di Schumann non prese in considerazione questa malattia come possibile causa della sua pazzia, nonostante le prove a favore della neurosifilide diventarono convincenti. Sul referto autoptico è infatti riportato che sul prepuzio era stata riscontrata la presenza di una lesione rossastra, molto simile ad un’ulcera; ma non solo, analizzando i capelli vennero ritrovate tracce di mercurio, che al tempo era stato brevettato come farmaco in grado di curare molte malattie, tra cui anche la sifilide.

L’origine della pazzia di Schumann venne in ogni caso ampliamene e a lungo discussa in ambito medico e negli anni non fu mai esclusa la sifilide come possibile causa.

Trattamento e prevenzione

Ad oggi le infezioni sifilitiche sono diminuite di gran lunga rispetto ai secoli scorsi grazie alla massiccia diffusione delle metodiche contraccettive e degli antibiotici: questa realtà è vera soprattutto nei Paesi industrializzati, dove a pazienti inconsapevoli di aver contratto la malattia vengono somministrati antibiotici per la cura di altri tipi di disturbi e spesso vedono curata anche la sifilide.

Il trattamento primario per qualsiasi stadio della sifilide, utilizzato anche per le donne in gravidanza infette, è basato quindi sull’utilizzo di potenti antibiotici a lunga durata d’azione, come la benzilpenicillina. Nelle infezioni tardive, data l’impossibilità della penicillina G di oltrepassare la barriera emato-encefalica (BEE), si sconsiglia la somministrazione per via orale o intramuscolare: con un’iniezione endovenosa, invece, il farmaco ha buone possibilità di raggiungere il SNC (Figura 3). In uno stato flogistico, difatti, le tight junction delle cellule endoteliali che compongono i vasi sanguigni da cui origina la BEE, subiscono un danno anatomico-funzionale e la capacità di filtraggio dell’endotelio non fenestrato, caratteristico solo del tessuto cerebrale, viene meno.

Questo porta ad una vera e propria disfunzione dell’intera struttura, consentendo un aumento nel passaggio di sostanze, anche idrofile o di grosso peso molecolare che solitamente sono bloccate, verso il SNC: il farmaco potrà raggiungere concentrazioni terapeutiche efficaci nel liquor anche con una somministrazione intramuscolare.

Figura 3. Farmacocinetica-penicillina. Come si nota dalla formula di struttura, la penicillina è costituita da uno scheletro di base rappresentato dall’acido 6-amminopenicillanico, formato da un anello β-lattamico che reca legato a sé un gruppo amminico in posizione 6, condensato a sua volta con un anello tiazolico legante un gruppo carbossilico in posizione 3 e 2 gruppi metili in posizione 2. La penicillina, dunque, altro non è che un’ammina dell’acido 6-amminopenicillanico: il farmaco non è liposolubile e non è in grado di attraversare la BEE, a meno che le meningi non siano infiammate.

Andranno valutati e trattati, se infetti, tutti i partner sessuali più recenti fino a quelli dell’anno precedente.

Carla Caianiello

Fonti

- John O’ Shea. Musica e medicina. Profili medici di grandi compositori. s.l. EDT (1998)

- Zhang Q., Xie J.-J. (2018). Association between schizophrenia and syphilis: a retrospective study in Xiamen, China. BMC Psychiatry; 18:273. doi: 10.1186/s12888-018-1869-6