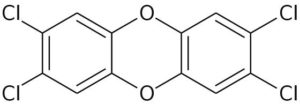

La diossina è una sostanza tristemente nota per l’estrema tossicità e distribuzione persistente, capillare e ubiquitaria nell’ambiente. Nel linguaggio comune, quando si parla di diossina si fa in genere riferimento alla 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD, Fig. 1), la più tossica tra tutte le sostanze appartenenti all’omonima famiglia di composti chimici e conosciuta anche come “diossina di Seveso” in riferimento al disastro avvenuto nell’omonima città nel lontano 1976.

Nel luglio di quell’anno, in seguito ad un incidente avvenuto in un impianto deputato alla produzione di diserbanti, si liberarono ingenti quantità di diossina, con gravissime ripercussioni sulla salute degli abitanti delle zone limitrofe. La diossina è infatti cancerogena e come tale, a concentrazioni opportune, può provocare diversi tumori (in particolare linfomi, cancro al fegato e alla mammella), malattie della tiroide, endometriosi, diabete e danni al sistema immunitario, emopoietico e riproduttivo.

La pericolosità della diossina è accresciuta dalla lunga persistenza negli ecosistemi e dalla sua volatilità. Nell’organismo, essendo liposolubile, la diossina si accumula nel tessuto adiposo con un’emivita compresa tra 7 e 11 anni.

Fortunatamente, in natura esistono delle specie microbiche wild type in grado di inglobare e catabolizzare le diossine, le quali potrebbero essere applicare in processi di bonifica biologica di corpi d’acqua e/o terreni contaminati. Molti di questi microrganismi appartengono al genere Sphingomonas facente parte della classe degli α-proteobatteri. Tra questi, una delle specie maggiormente studiate è lo Sphingomonas wittichii RW1 (Fig. 2).

Si tratta di un batterio bastoncellare, Gram negativo, non sporigeno, isolato nel fiume Elba in Germania. Esso rappresenta un microrganismo modello per lo studio del pathway metabolico (Fig. 3) alla base della degradazione di diossine ed altri xenobiotici di interesse industriale ed ambientale come toluene, fluorobenzoato e stirene.

Per incrementare l’attività catabolica delle diossine dello Sphingomonas wittichii RW1, con l’obiettivo di aumentare il potenziale applicativo di questa specie nel biorisanamento di siti contaminati, un gruppo di ricercatori giapponesi dell’Università di Kyoto ha ingegnerizzato questo batterio trasformandolo con dei plasmidi contenenti geni codificanti per dei supercanali di membrana (Fig. 4) tipici della specie Sphingomonas sp. A1.

Quest’ultima specie utilizza fisiologicamente questi supercanali di membrana per inglobare macromolecole di interesse nutritivo come ad esempio l’alginato, un polisaccaride ad alto peso molecolare.

L’approccio ideato da questi ricercatori, pubblicato su Nature Biotechnology, non solo ha incrementato significativamente l’efficienza di biodegradazione delle diossine dello Sphingomonas wittichii RW1 ma ha gettato le basi per la realizzazione di un intervento di ingegneria genetica altamente versatile ed applicabile, in linea teorica, a molte altre specie utilizzate nei processi di biorisanamento ambientale per favorire la degradazione di altre tipologie di composti inquinanti.

Sitografia

- http://www.my-personaltrainer.it/salute/diossina.html

- https://it.wikipedia.org/wiki/Diossine

- http://www.chimica-online.it/composti-organici/diossina.htm

- https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Sphingomonas_wittichii_RW1

Bibliografia

- Yuji Aso, Yukiko Miyamoto, Karen Mine Harada, Keiko Momma, Shigeyuki Kawai, Wataru Hashimoto, Bunzo Mikami, Kousaku Murata. Engineered membrane superchannel improves bioremediation potential of dioxin-degrading bacteria. Nature Biotechnology. 2006. Volume 24, number 2.

- Jean Armengaud, Birgitta Happe, Kenneth N. Timmis. Genetic Analysis of Dioxin Dioxygenase of Sphingomonas Strain RW1: Catabolic Genes Dispersed on the Genome. Journal of Bacteriology. 1998. Vol. 180, No. 15, p. 3954–3966.

Crediti immagini

- https://it.wikipedia.org/wiki/Diossine

- http://www.chimica-online.it/composti-organici/diossina.htm

- https://wwwired.it/scienza/ecologia/2016/07/10/seveso-40-anni-dopo/

- https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Sphingomonas_wittichii_RW1