Carta di scarto come materia prima per la produzione di zuccheri e, successivamente, di bioetanolo e biodiesel

L’innovativo schema di bioraffineria di seconda generazione

Oggigiorno è sempre più evidente l’importanza della produzione di energia e materiali a partire da fonti rinnovabili e in maniera ecosostenibile. Pertanto, la transizione dalle raffinerie, basate sullo sfruttamento intensivo delle fonti fossili, alle bioraffinerie deve essere una priorità dal punto di vista tecnologico, economico e sociale. Ciò è necessario per far fronte a problemi globali come i cambiamenti climatici, l’inquinamento da plastiche non biodegradabili e lo spreco di risorse alimentari.

Nella letteratura scientifica sono innumerevoli gli esempi di processi chimici, biologici o ibridi in grado di convertire scarti di diversa natura in prodotti a più alto valore aggiunto. Tra gli scarti più studiati e più economicamente vantaggiosi, in un’ottica di economia circolare, vi sono quelli lignocellulosici e agroindustriali, spesso indicati con il nome di biomasse di seconda generazione.

Tra le biomasse cellulosiche, gli scarti generati dall’industria cartaria rappresentano una promettente risorsa di zuccheri di seconda generazione, ed in particolare di glucosio, derivante dalla depolimerizzazione chimica o enzimatica della cellulosa, che rappresenta il biopolimero più abbondante al mondo.

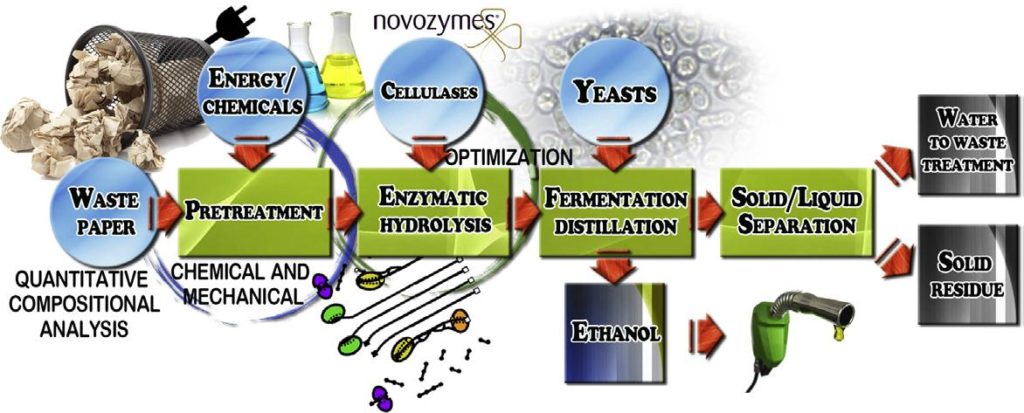

Diversi ricercatori hanno pensato di sfruttare il potenziale produttivo della carta di scarto mettendo a punto ed ottimizzando la sua conversione dapprima in zuccheri e successivamente in biocarburanti come bioetanolo e biodiesel di nuova generazione mediante processi fermentativi (Fig. 1).

Il problema dei rifiuti cellulosici

Ad oggi non tutta la carta può essere riciclata ed inoltre la carta riciclabile può essere riciclata per un numero finito di volte. Quando si parla di “scarto di pulper” (Fig. 2) si fa riferimento a uno dei principali rifiuti generati dall’industria cartaria e più specificatamente dell’industria del riciclo della carta.

Lo scarto di pulper rappresenta la parte non riciclabile della raccolta della carta e cartone ed è una frazione minimale rispetto al rifiuto, evitato grazie al riciclo.

Lo scarto di pulper può essere considerato l’ultimo stadio della lunga catena di selezione manuale e meccanica alla quale vengono generalmente sottoposti i materiali a base cellulosica che entrano nel sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilabili agli urbani.

Trovare soluzioni innovative per il recupero e la valorizzazione completa dei rifiuti urbani è una delle sfide principali di questo secolo.

Gli enzimi cellulolitici per la produzione di zuccheri come piattaforme chimiche

L’idrolisi rappresenta la reazione chimica per la produzione di zuccheri semplici (glucosio, xilosio, arabinosio, mannosio) dai polisaccaridi (cellulosa, emicellulosa) che costituiscono le biomasse lignocellulosiche.

Le reazioni di idrolisi si classificano in due gruppi principali: idrolisi chimica ed idrolisi enzimatica. La prima si basa sull’uso di acidi organici (acido acetico, acido formico) o inorganici (acido solforico, acido cloridrico), ad alta o bassa concentrazione, secondo la tipologia d’impianto. Pur essendo concettualmente ed operativamente semplice, tale approccio presenta alcuni svantaggi tra cui la necessità di realizzare gli impianti in materiali speciali resistenti alla corrosione, la produzione di sottoprodotti di degradazione degli zuccheri che inibiscono la crescita microbica nel successivo step di fermentazione e l’elevato impatto ambientale.

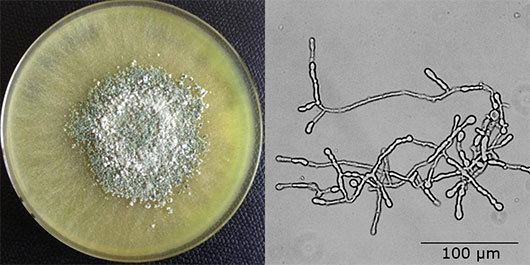

L’idrolisi enzimatica è effettuata da una miscela di enzimi cellulolitici, tipicamente prodotti da funghi appartenenti alle specie Trichoderma reesei (Fig. 3) e Aspergillus niger, che permettono di ottenere zuccheri in maniera estremamente selettiva ed ecosostenibile. Tuttavia, anche questo processo presenta degli svantaggi tra cui l’elevato costo degli enzimi, la perdita parziale di attività enzimatica durante la loro immobilizzazione su supporti inerti per il loro riutilizzo e i maggiori tempi di reazioni (giorni) rispetto all’approccio chimico (minuti/ore).

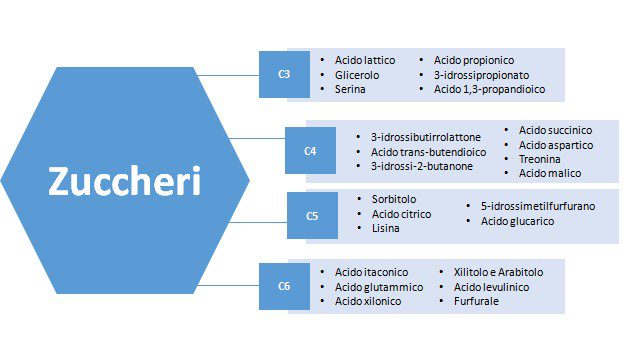

Gli zuccheri ottenuti da materie prime di scarto, tra cui gli scarti di cartiera e tutta la frazione della carta non riciclabile, rappresentano una fondamentale e versatile piattaforma chimica per la produzione di innumerevoli altre molecole a più alto valore aggiunto, che trovano applicazione nel settore farmaceutico, cosmetico, alimentare, chimico ed energetico (Fig. 4).

Biocatalisi e produzione dei biocarburanti del futuro

Tra gli approcci più promettenti di valorizzazione degli zuccheri ottenuti da biomasse vi è senza dubbio la fermentazione in bioetanolo e biodiesel, che rappresentano i biocarburanti del futuro.

La produzione di bioetanolo da biomasse edibili è un processo noto da diversi decenni e già presente su scala industriale. Invece, la produzione di bioetanolo a partire da biomasse non edibili (tra cui gli scarti di cartiera) non è ancora largamente sviluppato su scala industriale a causa dei costi maggiori.

Il protagonista assoluto della produzione industriale di bioetanolo è il celebre lievito Saccharomyces cerevisiae che, ancora oggi, continua ad essere oggetto di studio per l’ottenimento di ceppi alto-produttori mediante approcci di ingegneria metabolica.

Inoltre, un nuovo bioprocesso che si sta facendo sempre più spazio nel mondo della bioenergia è la bioconversione degli zuccheri in biodiesel di origine microbica, che rappresenta un’alternativa sostenibile al biodiesel tradizionale prodotto da biomasse oleaginose di interesse alimentare.

Anche questo tipo di biocatalisi è svolto da lieviti ed in particolare da lieviti oleaginosi, in grado di accumulare elevate concentrazioni di trigliceridi all’interno delle proprie cellule. Una volta estratti, questi lipidi fungono da materia prima per la produzione di biodiesel. Tra i microorganismi più promettenti vi sono le specie Lipomyces starkeyi, Cryptococcus curvatus e Yarrowia lipolytica.

Quando il petrolio sarà esaurito, saranno i microorganismi (insieme alle altre fonti rinnovabili) ad assicurarci dell’energia di cui abbiamo bisogno!

Nicola Di Fidio

Sitografia:

- Assocarta (aprile 2017). Natura, caratteristiche e utilizzi dello scarto di pulper di cartiera. Estrapolato da: http://www.assocarta.it/it/component/phocadownload/category/2-chi-siamo.html?download=343:scarto-di-pulper-di-cartiera

- Nicola Di Fidio (11 aprile 2018, Microbiologia Italia). Dalle raffinerie alle bioraffinerie grazie a batteri, lieviti e microalghe. Estrapolato da: https://www.microbiologiaitalia.it/batteriologia/dalle-raffinerie-alle-bioraffinerie-grazie-a-batteri-lieviti-e-microalghe/

- Nicola Di Fidio (24 ottobre 2018, Microbiologia Italia). Processi sempre più green grazie alla biocatalisi industriale. Estrapolato da: https://www.microbiologiaitalia.it/batteriologia/processi-sempre-piu-green-grazie-alla-biocatalisi-industriale/

- Nicola Di Fidio (3 gennaio 2018, Microbiologia Italia). Dall’etanolo di canapa a quello da cianobatteri: l’evoluzione dei biocarburanti e delle biofabbriche. Estrapolato da: https://www.microbiologiaitalia.it/batteriologia/levoluzione-dei-biocarburanti-e-delle-biofabbriche/

Bibliografia:

- Brummer, V., Jurena, T., Hlavacek, V., Omelkova, J., Bebar, L., Gabriel, P., & Stehlik, P. (2014). Enzymatic hydrolysis of pretreated waste paper – Source of raw material for production of liquid biofuels. Bioresource technology, 152, 543-547.

- Nicola Di Fidio (2015). Fermentazione dei carboidrati da biomasse lignocellulosiche in prodotti ad alto valore aggiunto. [File PDF]. Estrapolato da: https://www.linkedin.com/in/nicola-di-fidio-08aab9a5/detail/treasury/education:255662930/?entityUrn=urn%3Ali%3Afsd_profileTreasuryMedia%3A(ACoAABZpACoBdn-l9-i-xj8wr_i8u3AQog1BSCg%2C51070514)§ion=education%3A255662930&treasuryCount=4

Crediti immagini:

- Brummer, V., Jurena, T., Hlavacek, V., Omelkova, J., Bebar, L., Gabriel, P., & Stehlik, P. (2014). Enzymatic hydrolysis of pretreated waste paper – Source of raw material for production of liquid biofuels. Bioresource technology, 152, 543-547.

- https://www.researchgate.net/publication/321213066_TRATTAMENTI_SOSTENIBILI_PER_LA_PROTEZIONE_E_IL_CONSOLIDAMENTO_DI_LEGNO_E_CARTA/figures?lo=1

- Nicola Di Fidio (2015). Fermentazione dei carboidrati da biomasse lignocellulosiche in prodotti ad alto valore aggiunto. [File PDF]. Estrapolato da: https://www.linkedin.com/in/nicola-di-fidio-08aab9a5/detail/treasury/education:255662930/?entityUrn=urn%3Ali%3Afsd_profileTreasuryMedia%3A(ACoAABZpACoBdn-l9-i-xj8wr_i8u3AQog1BSCg%2C51070514)§ion=education%3A255662930&treasuryCount=4

- https://alchetron.com/Trichoderma-reesei