La sigla ECG sta per ElettroCardioGramma, cioè una registrazione non invasiva del ritmo e dell’attività elettrica cardiaca. L’ECG è composto da onde ed intervalli, che una volta analizzati possono darci informazioni sullo stato di salute del nostro cuore.

Quale è lo strumento utilizzato nell’ECG?

Per svolgere un elettrocardiogramma si utilizza un elettrocardiografo. Si tratta di un dispositivo computerizzato che, tramite una serie di elettrodi, registra la funzione cardiaca e la traduce in un grafico, chiamato tracciato (su monitor o su un foglio di carta millimetrata).

Perché si applicano gli elettrodi?

I segnali elettrici dell’attività cardiaca arrivano alla cute perché durante la propagazione del potenziale d’azione (PdA) nelle diversi parti del cuore, i fenomeni di depolarizzazione-ripolarizzazione generano campi elettrici che si estendono alla superficie del corpo grazie ai liquidi corporei.

L’ECG è quindi la registrazione delle differenze di potenziale che si creano tra punti di misura definiti, in funzione del tempo.

E’ quindi espressione dell’eccitamento e non, della contrazione cardiaca.

Ci sono tre diverse tipologie di elettrocardiogramma:

- A riposo: il paziente esegue l’analisi da disteso e gli vengono applicati dai 12 ai 15 elettrodi su varie parti del corpo, in particolare vengono posizionati una coppia di elettrodi al polso sinistro e al polso destro, un altro alla caviglia sinistra, ed un quarto alla caviglia destra come messa a terra alla caviglia destra;

- Sotto sforzo: viene misurata l’attività cardiaca del paziente durante lo sforzo fisico (mentre cammina, pedala o fa uno step). In questo caso gli elettrodi vengono applicati solo sul torace e l’analisi dura fino all’esaurimento muscolare (affaticamento) o alla comparsa di sintomi;

- Secondo Holter: al paziente viene applicato un elettrocardiografo portatile e degli elettrodi solo sul torace, che permettono di registrare l’attività cardiaca per lunghi periodi di tempo (24-48 ore). Passato il periodo di registrazione, si ha poi la consegna dell’elettrocardiografo allo specialista, che acquisirà i dati e li analizzerà. Questa analisi permette di identificare le aritmie discontinue, molto difficili da individuare con un elettrocardiogramma a riposo.

Triangolo di Einthoven:

Applicando gli elettrodi sul nostro corpo, si viene a formare un triangolo con al centro il cuore, triangolo di Einthoven:

Gli elettrodi sulla cute permettono di eseguire misurazioni delle differenza di potenziale, facendone una sottrazione e andando a costituire le cosiddette tre derivazioni, che si distinguono in bipolari e pseudo-unipolari.

Quelle bipolari sono:

Derivazione bipolare DI: misura un segnale ideale tra elettrodi sul polso sinistro (polo+) e sul polso destro (polo -);

Derivazione bipolare DII: misura un segnale ideale tra gli elettrodi posti sulla caviglia sinistra (polo+) e polso destro (polo -);

ed infine la DIII: rileva il segnale ideale tra l’elettrodo posto sulla caviglia sinistra (polo+) e quello sul polso sx (polo -);

Successivamente alle derivazioni bipolari, sono state aggiunte delle derivazioni pseudo-unipolari. Le derivazioni pseudo-unipolari sono aVL, aVR, aVF e utilizzano sempre gli stessi 3 elettrodi, ma che registrano solo uno alla volta, mentre gli altri sono corto-circuitati tra loro e usati come riferimento. Così’ su un tracciato di ECG si hanno 6 segnali in uscita, che sono le 6 derivazioni.

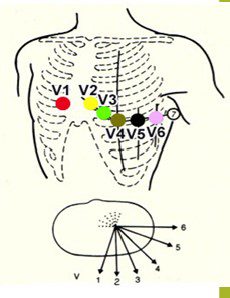

Successivamente sono state introdotte altre derivazioni che però non usano gli elettrodi posti sugli arti, ma posizionati sul torace. Queste prendono il nome di derivazioni toraciche o precordiali, e vanno da V1 a V6. In base ai punti del torace in cui vengono posizionati gli elettrodi, le derivazioni toraciche si dividono in standard (da V1 a V6) ed aggiuntive (V3R, V4R, V7, V8), quest’ultime non sono utilizzate nell’ECG standard.

Un ECG standard si compone, quindi, di 12 derivazioni:

– 6 provenienti dagli arti: le derivazioni bipolari e pseudo-unipolari, che rilevano l’attività elettrica del cuore sul piano frontale;

– 6 provenienti dal torace: le toraciche o precordiali, che rilevano l’attività elettrica cardiaca sul piano trasversale.

Come si sviluppa un tracciato?

A livello del tracciato vediamo la presenza di linee che sono dette “onde” tramite il cui aspetto e distanza tra loro (intervalli), è possibile interpretare lo stato di salute del cuore.

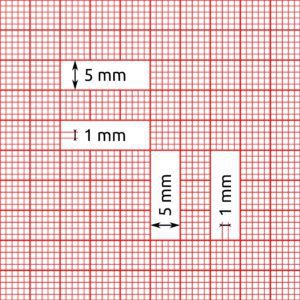

L’elettrocardiografo registra la funzionalità del cuore (voltaggio in funzione del tempo) procedendo a una velocità di 25 millimetri al secondo, il che significa che ogni quadratino di 1 millimetro sulla carta millimetrata corrisponde a 0,04 secondi, 5 quadratini di 1 millimetro ciascuno (in totale 5 millimetri) corrispondono a 0,2 secondi (0,04 x 5 = 0,2), mentre 5 quadrati grandi corrispondono a 1 secondo (0,2 x 5 =1).

A cosa corrispondono onde ed intervalli dell’ECG?

Le principali onde dell’ECG sono:

- Onda P: corrisponde all’attivazione delle cellule muscolari degli atri (depolarizzazione atriale);

- Complesso QRS: corrisponde all’attivazione delle cellule muscolari dei ventricoli (depolarizzazione ventricolare);

- Onda T: ovvero il rilassamento delle cellule muscolari dei ventricoli (ripolarizzazione ventricolare).

Gli intervalli dell’ECG sono invece le distanze temporali tra le diverse onde e possono fornire informazioni sulla velocità di conduzione dell’impulso elettrico e sulla funzionalità del cuore. Gli intervalli principali sono:

- Intervallo PR: il tempo trascorso tra l’onda P e il complesso QRS, indica il tempo di conduzione attraverso il nodo atrio-ventricolare;

- Intervallo QT: corrisponde al tempo trascorso tra l’inizio del complesso QRS e la fine dell’onda T ed esprime il tempo necessario al miocardio ventricolare per depolarizzarsi e repolarizzarsi;

- Tratto ST: è la distanza fra l’onda S e l’inizio dell’onda T, rappresenta il ripristino delle condizioni elettriche di base, è l’intervallo in cui la maggior parte delle cellule ventricolari si trovano nella fase di depolarizzazione, in particolare di plateau del potenziale d’azione (PdA).

Durata Intervalli:

- Intervallo PR: 0,16 – 0,20 secondi;

- Intervallo PQ: 0,12 – 0,21 secondi;

- Intervallo ST: 0,27 – 0,33 secondi;

- Intervallo QT: 0,30 – 0,43 secondi;

- Segmento TQ: 0,55 – 0,70 secondi;

- Complesso QRS: 0,08 – 0,11 secondi.

Frequenza Cardiaca:

Inoltre, tramite la distanza tra due onde R consecutive, che corrispondono a un ciclo cardiaco, posso ricavare anche il valore della frequenza cardiaca.

Facciamo un esempio:

Dato che la velocità di scorrimento della carta è di 25 mm/s abbiamo che 5 quadratini (25 mm) grandi indicano 1 secondo; inoltre 5 mm (due quadratini grandi) corrispondo ad 0,20 secondi; mentre 1 mm corrisponde a 0,04 secondi.

Se la distanza fra due onde R è di 4 quadratini grandi (20 mm, cioè 0,8 secondi, che corrisponde alla durata di un ciclo cardiaco) la frequenza cardiaca è di 75 battiti al minuto: 60 secondi / 0,8 secondi = 75 bpm.

In conclusione, l’elettrocardiogramma (ECG) è uno strumento diagnostico essenziale nella valutazione della salute cardiaca. Attraverso la registrazione dell’attività elettrica del cuore, l’ECG fornisce informazioni cruciali sul ritmo cardiaco, la funzione e l’integrità del sistema di conduzione. Grazie alla sua semplicità e alla sua non invasività, l’elettrocardiogramma è ampiamente utilizzato nella pratica medica per individuare e valutare una vasta gamma di patologie cardiache, tra cui aritmie, ischemia, infarto miocardico e blocchi cardiaci.

Fonti

- https://www.unisalento.it/documents/20152/207558/18_+attivita+elettrica+del+cuore.pdf/0ba99ec7-e644-45c0-1857-14ff71c23ddf?version=1.0

- https://www.dimensioneinfermiere.it/come-leggere-l-ecg-metodo-imparare-elettrocardiogramma/

- https://www.nurse24.it/studenti/indagini-diagnostiche/elettrocardiogramma-interpretazione-infermiere.html

- https://international.heart.org/it/home-italiano/

- https://geekymedics.com/understanding-an-ecg/

- https://www.heart.org/en/health-topics/electrocardiogram

- Cindy L. Stanfield, Fisiologia – quinta edizione, EdiSES, ISBN 978-88-7959-972-6

Immagini:

- Immagine in evidenza: https://web.uniroma1.it/lab_nsi/labnsi/tecnologie/hr

- https://www.centropiaggio.unipi.it/sites/default/files/course/material/Lez_ECG_2013.pdf

- https://www.studiomfoglia.it/Download/Esaote/ECG%20lettura%20interpretazione.pdf

- Di Petr Adam Dohnálek – Opera propria, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15213889

- https://www.nurse24.it/studenti/indagini-diagnostiche/elettrocardiogramma-interpretazione-infermiere.html